障がい者グループホームは、自分のペットと一緒に住めるの?

今回のテーマはズバリ、「障がい者グループホームは、自分のペットと一緒に住めるの?」という疑問にお答えしたいと思います。ペット共生型と一口に言っても、賃貸物件のペット可物件とは違うので、どのような点が違うのか詳しく解説しています!

ペット共生型障がい者グループホームが広がる背景

障がい者の自立した生活を支援するグループホームで、ペットとの共生を取り入れる事例が増えています。一般的に多くのグループホームではペットの飼育が認められていませんが、入居者のQOLの向上や動物福祉の視点から、ペット共生型の施設が広がっています。

平成30年の建築基準法一部改正により、空き家を福祉施設として活用する際、用途変更の確認申請が必要な建物の規模上限が100㎡から200㎡になりました。これにより、空き家をグループホームとして使いやすくなった事も、ペット共生型施設の増加に拍車をかけています。

本コラムでは、障がい者グループホームにおけるペット飼育の現状と、自分のペットと一緒に暮らすケースおよび施設で共同飼育するケースについて、それぞれの特徴や注意点を詳しく解説します。

ペット共生が起こす様々な効果

ペットと暮らすことは、障がい者の生活の質の向上に様々な効果をもたらすことが分かってきています。

米ミズーリ大学の調査によると、ペットを飼っている家庭の自閉症スペクトラム障害の子どもは、ペットを飼っていない家庭の子どもよりもソーシャルスキルが高いことがわかっています。ペットと親密になることで、幸せを感じる化学物質の分泌が促進され、精神安定にもつながっています。

英ザ・ウィーク誌に掲載されたカリフォルニア大学の研究では、ADHDの子どもが犬によるアニマルセラピーを受けた結果、注意欠陥多動性障がいが改善されたという事例も報告されています。

なぜ、アニマルセラピーで注意力が上がるのでしょうか。これには、さまざまな説がありますが、ひとつは「生命愛」だと考えられています。生命愛とは「生まれつき、人には動物や自然に意欲があり、注意を向ける性質が備わっている」とするものです。

ペットは私たちに癒しと生きる力を与えてくれる存在なのです。

2つのタイプのペット共生型グループホーム

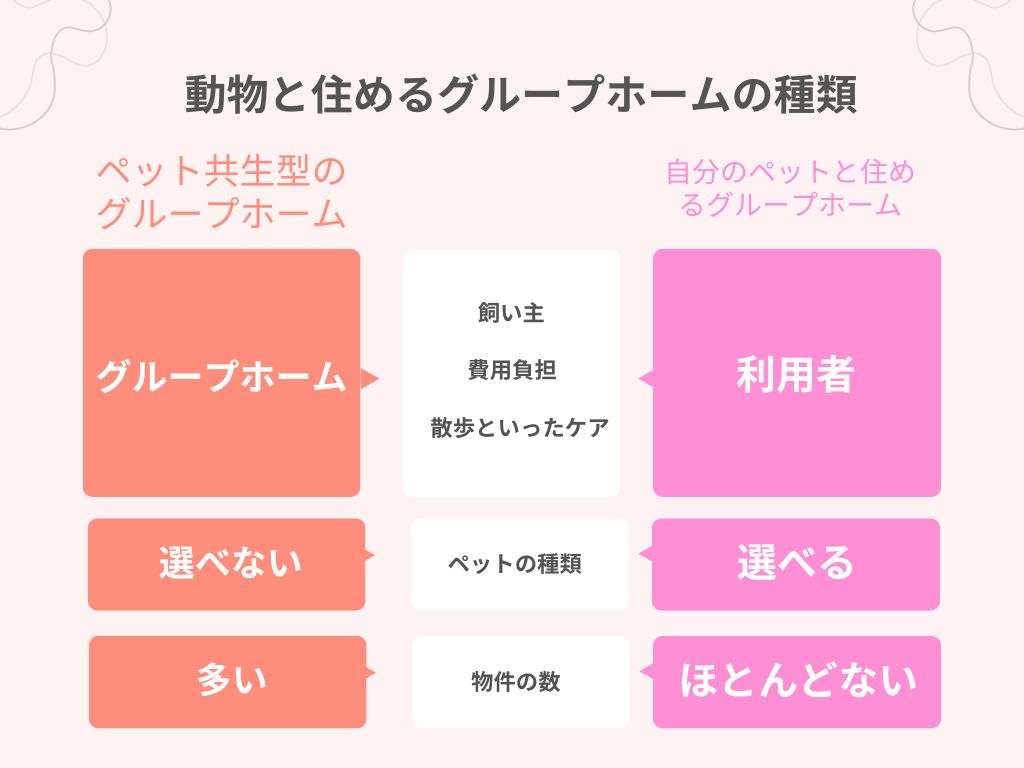

ペット共生型のグループホームには、大きく分けて2つのタイプがあります。

1つ目は、施設側が保護犬保護猫を引き取り、入居者と共同で飼育するタイプです。入居者はペットの世話を共同で負担し、共同生活の一部としてペットと関わります。ペット関連費用は施設側が負担します。ペットの金銭的な負担をせずとも、ペットと一緒に暮らせるという点ではいいとこどりともいえそうです。

ペットと住めると書かれているグループホームの殆どがこのタイプで、賃貸物件のペット可物件と大きく違い、自分で選んだペットと住めるわけではないので注意が必要です。今現在、一緒に住んでいるペットと一緒に暮らしたい場合は、ペット可のグループホームで事前に確認しましょう。

2つ目は、入居者が自分のペットを連れて入居するタイプです。この場合、他の入居者への配慮やペットのしつけ、費用負担などは飼い主である入居者の責任となります。ペットのケアを怠らないことや、施設側が定めるペット飼育ルールの遵守が求められます。

具体的には以下のようなルールがあるようです。

・ペットの世話やしつけは飼い主である利用者の責任で行う

・餌代や医療費などペットにかかる費用は利用者負担となる

・鳴き声や臭い、アレルギーなど、他の入居者への配慮を怠らない

・施設側が決めるペット飼育ルールを遵守する

自分のペットと一緒に暮らせる障がい者グループホームは、入居者ごとに独立した部屋があるサテライト物件であれば比較的見つけやすいと思われます。

ペット共生型グループホームの意義

ペット共生型のグループホームは、障がい者の自立支援と動物福祉の両立を目指していると言えます。

ペットとのコミュニケーションを通じて、言葉だけでなく、相手の感情を汲み取る力も身につきます。 さらに、他のペット飼育者との交流が生まれることで、自然と社会性が養われていきます。

現在、日本では年間5万頭もの犬猫が殺処分されているという現状があります。ペット共生型施設の増加は、この問題の解決の一助となると期待されており、今後ますますこういった施設は増えていくと思われます。

一言にペット共生型のグループホームといっても、様々なタイプやルールがあります。ペットとの暮らしを前提にグループホームを探す場合は、上記のことに注意して物件を探してみましょう。

ご質問はお問い合わせから、ドシドシお待ちしております!!