障がい者グループホームで退去勧告⁉どんなときに退去を求められるの?

障がい者グループホームは、基本的に期限が定められていない生活の場であり、多くの障がい者が長期間安心して暮らすことができます。しかし、いくつかの特定の条件下では退去を求められる可能性があります。今回は、退去を求められるときにはどういったケースがあるのかについて詳しく解説します。

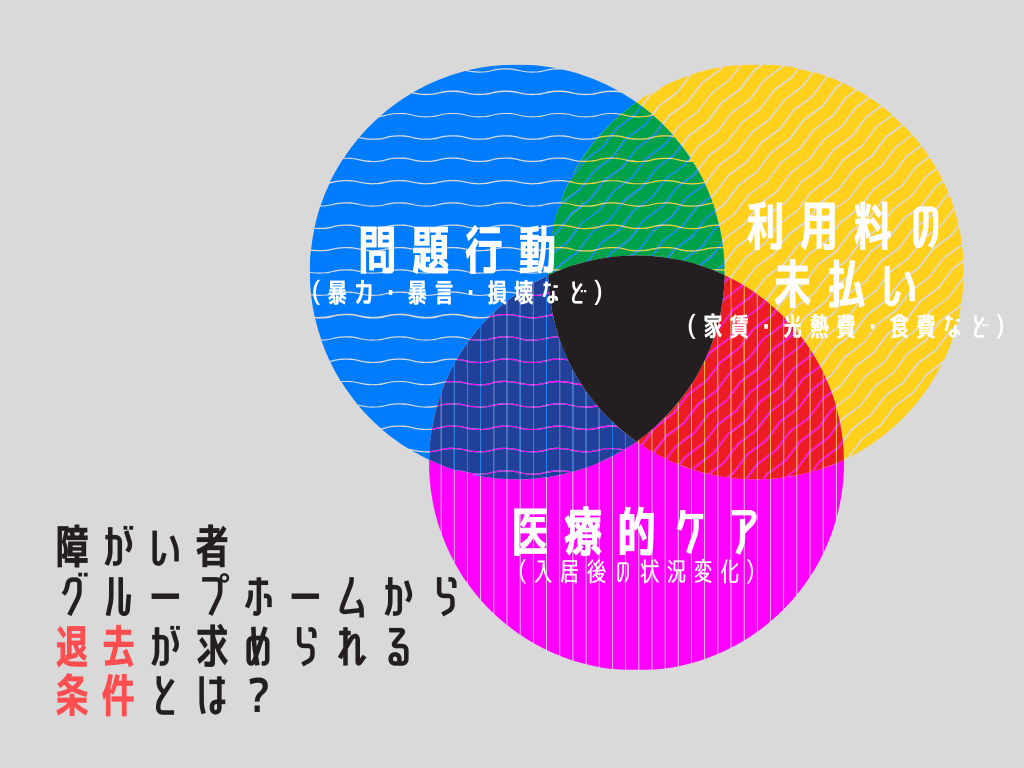

退去を求められる主な条件

障がい者グループホームで退去が求められる主な理由は、他の利用者や従業員への迷惑行為、利用料の長期払い未払い、医療的ケアが必要な状況への対応困難、滞在時虚偽報告、さらには施設の経営危機などが挙げられます。これらの条件は事業所によって違いがあり、退去条件については個別に確認する必要があります。

(以下の内容は一例となっています。)

1. 問題行動による退去

他の利用者への迷惑行為がよくある退去理由の一つです。

・暴力や暴言が繰り返されている ※世話人・従業員に対しても同様

・他の利用者の私物や施設の備品を盗む、壊す

・大声や奇声を上げる行為

2. 利用料の未払いによる退去

利用料金の支払いに関する問題が長期化すると退去の対象となります。

・家賃の長期滞納(特に3か月以上)

・食費、水道光熱費の未払い

・連帯保証人も支払いに応じない場合

3. 医療的ケアの必要性

医療面での課題も退去理由となることがあります。

・長期入院(一般的に3か月以上)

・常時医療的ケアが必要になった場合

・グループホームでの対応が困難な医療状況

4. その他の退去理由

・入居時の虚偽報告

・グループホームの経営破綻

退去条件として認められない理由

上記の理由は、入居者であるご本人の瑕疵、またはグループホーム自体の経営破綻は、どうしようもない不可抗力による退去と言えそうですが、以下の理由は瑕疵ではないので、退去勧告に抗議することができます。

不当な理由での退去となるのはどういったケースなのでしょうか。

・65歳以上の高齢者の場合(死亡、認知症と診断が出ていない場合)

・退去理由の根拠が不明確

・差別的な退去勧告

・契約書に記載のない理由による退去要求

・連帯保証人が支払いに応じている場合(利用料の未払いが退去の理由の場合)

また、いきなり退去勧告となるケースは少ないので、勧告に至る前に事業者と誠実に対話することにより、勧告前に問題が解決するケースもあります。

費用の支払いについても支払う意思があることを伝えることや、支払い計画を示すことで、強制的な退去勧告は事業者としてはしづらくなります。

退去勧告を受けてしまったら

退去勧告がある場合でも、通常90日の猶予期間が設けられています。この期間中に、利用者は現状のグループホームを利用しながら、次の生活の場を探すことができます。

また、退去の際は以下の点に注意が必要です。

・事前に施設スタッフと相談

・次の入居先の確保

・原状回復費用の準備

退去に対して抗議する際は、以下の対応が推奨されます。

・施設側と誠実に対話する

・退去理由と具体的な根拠を示してもらう

・必要に応じて地域包括支援センターに相談する

・契約書の内容を確認する

まとめ

障がい者グループホームは、基本的に長期間安心して生活できる場所です。しかし、上記のような特定の条件下では退去を勧告される場合があります。利用者と家族は、これらの条件を事前に理解し、事業者との良好な関係を築くことを心がけることが大切になってきます。