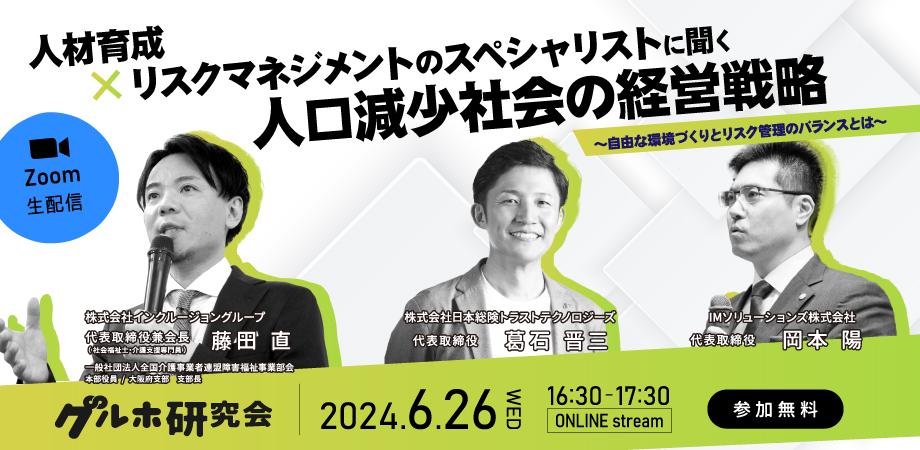

グルホ研究会主催オンライン勉強会レポート:人材育成×リスクマネジメントのスペシャリストに聞く人口減少社会の経営戦略 ~自由な環境づくりとリスク管理のバランスとは~

人口が減っている社会では、人を育てることがとても大切になっています。会社のリーダーは、働き方を変えたり、パワハラやお客さんからの嫌がらせ(カスハラ)などの問題に対応しながら、安全に会社を運営することが求められています。

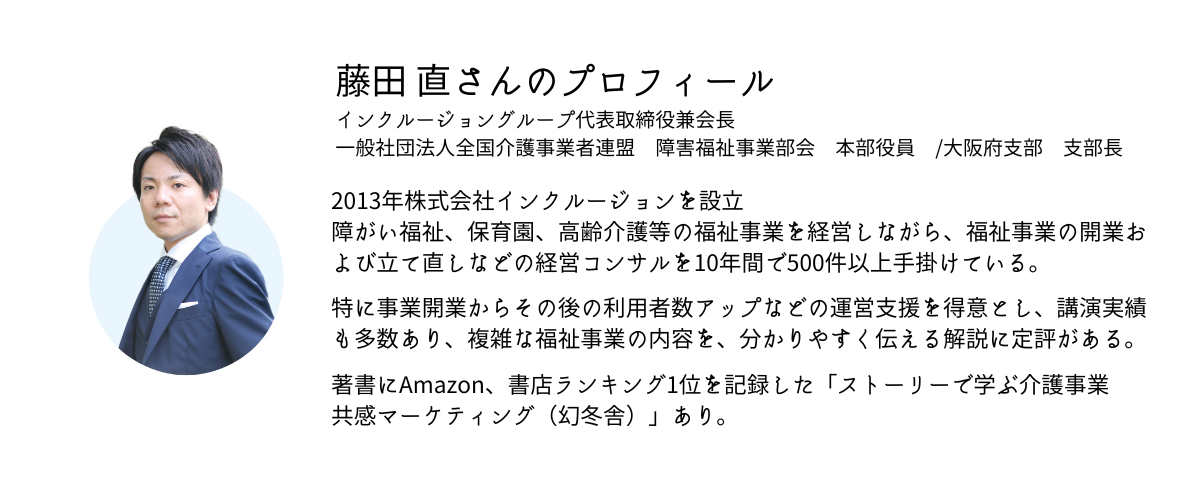

6月26日に開催されたグルホ研究会のオンラインイベントでは、人材育成の岡本陽さんとリスクマネージメントの葛石晋三さん、そして障害福祉事業経営をされている藤田直さんが登壇するスペシャル対談を行いました。

今回の記事ではオンライン対談の中でも特に注目度の高かった話題に絞って解説致します!

.png)

勉強会の目的

障がい福祉事業においての報酬は、一日いくらで決められている範囲で支給される部分が多く、報酬だけに頼った人材確保は難しい。しかし、継続的に事業を運営する為には、職員を確保し続ける(辞めさせない)対策が必要です。

今回のスペシャル対談では、報酬を上げられない事業においての人材確保と育成に焦点を当て、どんな仕組みが効果的なのか、また、過去の失敗の原因についても触れています。

事業規模に関係なく、すぐに実践できるノウハウが満載な対談の模様をぜひ感じてみてください!

人と過去は変えられない!だから仕組みが生きる!

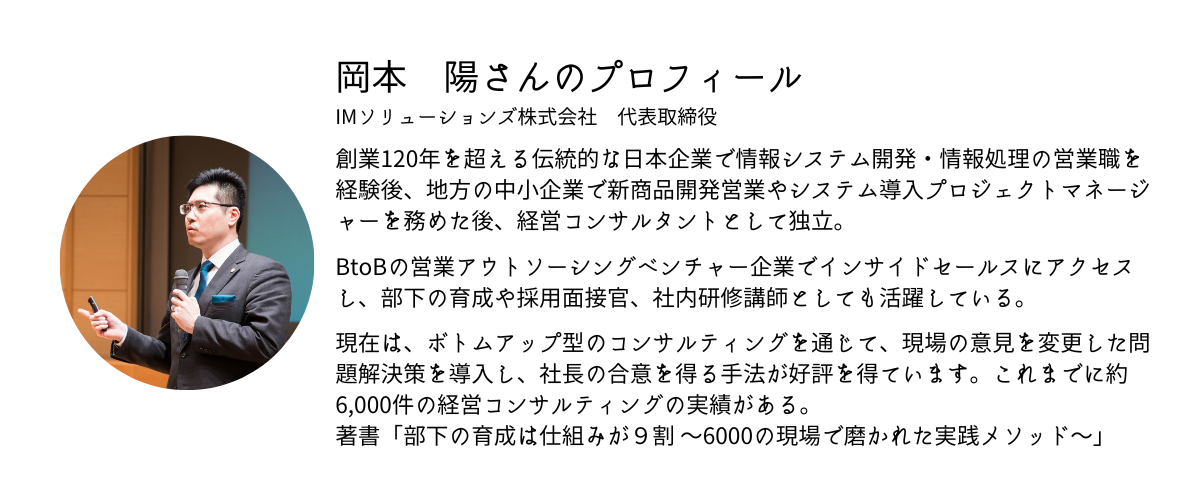

6000事業所もの多種多様な企業が抱えるお悩み事を見てきた岡本さんは、なぜ仕組みが大切なのかを教えてくれました。仕組みと聞くと、「効率を上げる」、「品質を安定させる」、「コスト削減」といった、イメージがある一方で、「柔軟性が失われる」、「自由な発想が生まれないのでは?」、「ルールで縛り付けると従業員が反発するのでは?」といった懸念もあるかと思います。

しかし、岡本さんの言う「仕組み」はちょっと違うんです。まず、何をするにしても立ちはだかる人間としての性、「人はそう簡単には変わらない、これは他人だけではなく自分自身にも言えること。だからこそ仕組みを活用することが近道」と、岡本さんは語ります。

この、「他人も自分もそう簡単に変われない」という言葉に身に覚えがありませんか?個人としてはできないけれど、会社と言う枠組みや役割の中でならできることって沢山あると思います。

対談では、柔軟性もあり、従業員が自由にできる範囲を増やすことができる、そんな夢のような仕組みや考え方についてディスカッションしました。

内発的動機が外発的動機を上回るときとは?

.jpg)

障がい福祉事業を複数経営している藤田さんは「福祉事業においては他の業界と比べても特に、内発的動機を満たす会社ではなければならない」と語ります。

介護・障がい・教育・行政といった公共の福祉ともいえる事業は、決められた額以上の報酬が支払われることはありません。どれだけ素晴らしいサービスを利用者に提供しても、もらえる報酬は殆ど変わりません。いかに従業員の内発的動機を満たしてあげられるかが鍵であり、それ抜きには人材定着を図ることは難しいわけですが、この難しい課題に解決策はあるのでしょうか?

この問いには、目からうろこの実例がたくさん飛び出しました。それぞれご紹介します。

①報酬よりも働きやすさが勝つ

株式会社日本総険グループの事例を葛石さんにご紹介頂きました。株式会社日本総険グループでは、従業員の7割が女性で、女性活躍企業としても注目を浴びています。また、昨年上場を果たし、業績も好調です。一流企業となった同グループは、さぞかし給与も高いのだろうと思われる方もいると思いますが、女性が多い理由の一つに、給料がそれほど高くないことがあるそうです。また、同グループで働くメリットが男性には少ないのではと葛石さんは語ります。

では、なぜ女性は給与面的にそれほどメリットがあるとは言えない会社を選んだのでしょうか。

それはズバリ、「福利厚生面を働きやすさに全振りしているから」だそうです。

日本総険グループでは、副業、ダブルワークOK、有休も取りやすく、時短勤務やパート従業員にも賞与が正社員と同じ水準で支給されたり、在宅ワークの整備や時間有給の取りやすさなど、女性が働きやすい環境を大企業並みの水準で整えています。

高い報酬の代わりに、プライベートもなく、拘束時間が長い仕事よりも、多少給料が低くても、フレキシブルに働けて、自由度が高い会社が”実は”求められているのです。人材定着を図るための方法は、どこよりも高い報酬を払うことではなく、働きやすい環境を整備することでも達成できるという良い事例と言えるでしょう。

②働きやすさを優先したら報酬がついてくる

葛石さんが東京で出会った、タクシー運転手の事例をご紹介頂きました。

この運転手さん、20代の女性だったということもあり、タクシーの中で、なぜタクシー運転手を選んだのかを聞かれたそうです。詳しく聞くと、有名大学の院卒で、他にも選択肢はあっただろうし何故?と益々疑問が湧きます。

運転手さんによると、プライベートの時間を大切にしたいので、他の仕事もあったがあえてタクシー運転手を選んだ。稼働時間は朝の10時から夕方16時までの6時間しか働いていませんが、売り上げはトップだと言います。

夜の時間帯は働かないので、お酒に酔った人に出くわす事も少なく、夜の店のエリアでは仕事しないので女性であっても安全に働けているそうです。忙しいビジネスマンにはとても重宝されていて、指名で予約が入ることも多いそうです。

車内はとても清潔で、消臭にも気をつけていてとてもいい空間だったそうで、指名で予約が入ることも納得の運転手だったとか。基本給の額や職業の持つイメージに引きずられず、その人の働きやすさを優先することで、結果的に高収入が得ることもできるという発見がありました。

③自分たちで決める、自己有能感は感じられるか?

現場に裁量権を持たせることは諸刃の剣。自由に決められる幅が広いことで従業員のモチベーションは上がる分、失敗したときのリスクもつきまといます。

分かってはいるけど怖くて任せられないという経営者の方も多いはず。この問題に経営者である3名はどう対処しているのでしょうか。

この時に”自分たちで決める”ことは、どんなことでも効果があることが3人の対談からもわかりました。例えば、会社の福利厚生の一つである特別休暇をどういう名目でつくるのかを会社内の会議で決めた日本総険グループでは、「自分たちの意見や考えが会社のルールをつくる、または変えた」という成功体験は、とてもポジティブなフィードバックとなり、社員の会社に対する信頼度やモチベーションの向上に繋がったそうです。

経済的価値観を社会的価値観にシフトさせること、社会的意義や社会貢献に繋がっていると実感できることが、自分が役に立っている自己有能感に繋がるとのことですが、この”決める”ことは誰でもできることではないので、経営者目線からすると「決めやすいようなお題をいかに自然に提供するのか」も鍵になります。

大きすぎても実現が難しい。現実的で、実現可能なラインでお題を設定し、従業員のアイデアや希望が出やすいようにくすぶることは、経営者の手腕が試される部分かも知れません。

④「空の引き出しはずっと空」まずは、知識や判断できる材料をインプットさせる

③を実現させるためにも、従業員には仕事にある程度コミットしていないと現場の運用を変えるようなルール改善は出てきにくいでしょう。

「なぜなら、空の引き出しはずっと空だから」と岡本さんは言います。指示が伝わらないことにもいくつか段階があります。

上司の言っていることが理解できないのか?

理解はしているが、何をしたらいいのか分からないのか?

とるべき行動は分かっているが、行動できないのか?

上司は、引き出しに知識が溜まるまでは、何度も何度も反復して教え込まなければいけない。この部分を手を抜くと、部下育成には繋がりません。そういうものだと仕組みとして理解し、根気強く取り組むことが、上司の役割であり部下育成に何より大切なポイントなのです。

外発的動機だけだと結局、失敗する

内発的動機をどうくすぶるか。具体的な事例の紹介に、参加者のアンケートでも特に参考になった方も多かったようです。

いい事例だけではありません。人材育成に関する苦労話もご紹介頂きました。

①外発的動機だけだと、いい条件があればすぐ辞める。

「給与や福利厚生を売りにした採用だけだと、いい条件があればすぐ辞めてしまう」というのは皆さん共通の認識でした。障がい福祉分野は特に給与面で他業界と比べて見劣りしてしまう中、どのような取り組みで職員を採用しているのか藤田さんに聞きました。

人材の採用はマーケティングと語る藤田さんは、ご自身の言葉で、SNSや、TikTokを使ったノウハウ発信に力を入れています。常に、事業への想いを発信し続け、周囲の方とのコミュニケーションを怠らず、紹介やイベントで会った一見さんにも丁寧なコミュニケーションをされています。そういった地道な努力もあり、SNSで知り合った人を採用することも多いとか。

SNSで知り合った人が採用に至るケースでは、その会社の事業内容や社風、大切にしている理念共有ができた状態で採用に至ることと、外発的動機での採用ではないため、双方にとってミスマッチが少なくなります。

リファラル採用も積極的に活用されていますが、SNSを活用した発信はかなり労力もかかります。自分の事業以外の相談にもほとんど無料で対応している藤田さんは、毎日のアポはいっぱいですし、SNSでのレスもとても早いです。日々の努力の積み重ねでしかないとも言え、かなりコミットした運用だと思います。

しかし、外発的動機で勝負しづらい業界だからこその勝ちパターンがSNS運用なのかもしれません。

@fujita_inclusion

②「人がいるから採用する」だけだと失敗する。

①でSNSで発信活動を続けていたり、会社のステージが上がってくると、経営者の元には無数の「あなたの下で働きたい!」というオファーが届きます。

一見、やる気もありそうだし、人でも足りていないとなると即採用したくなりそうですが、ここに落とし穴があると葛石さんは言います。

人手が足りないからと採用したところ、セクト主義が増えてしまったことから「理念採用が何より大切」であることを、痛感されたそうです。

良くも悪くもSNSやメディアを通した認知は表面的な部分しか知ることはできないので、認知を広げるには有効だったとしても、本質を知ってもらうには不十分なのだといえるのでしょう。

「会社理念」に合っているかどうかの見極めが大切だと言えそうです。

2:6:2の法則をどう捉えるか?

皆さんは2:6:2の法則をご存知でしょうか?

2:6:2の法則とは

集団内の人材の能力や貢献度に関して、2:6:2の法則が観察されています。この法則では、20%の高貢献者が全体の成果の80%を生み出し、60%の平均的貢献者が20%の成果を、残りの20%の低貢献者がほとんど貢献しないとされています。この法則を応用し、高貢献者の能力を最大限に活用し、平均的貢献者のスキルアップを図り、低貢献者の能力向上やモチベーション改善に取り組むことが重要だといわれています。

採用してみるまでどんな人かなんて正直分かりません。対談の中で、「採用した人材のスキルが全然だった!」というケースにどう対処するかについてディスカッションしました。

再教育コストを考える場合、注力しない(見捨てる)こともある種の正解ではある。しかし、優秀かそうでないかよりも、モチベーションがあるかないかがもっと重要だという意見が多かったです。

さてここで問題です。経営者目線で見たときに、どちらのタイプがよりしんどいと思いますか?是非、経営者になったつもりで考えてみてください。

A:モチベーションはあるが、仕事ができない

B:モチベーションがないが、仕事ができる

この問いに対して、総じて、B:モチベーションがないが、仕事ができる タイプの方が経営者としてはしんどいという意見が多かったです。

モチベーションがあれば、周りの空気を悪くしないが、モチベーションがない人は、いくら優秀でも、周りの空気を悪くしたり、派閥をつくってしまうこともあります。

結局、自然消滅で辞めていく場合を除いて、下位20%も含めて全体的にレベルアップしていくしか道はなく、下位20%を見捨てないことがリスクマネジメント的にも有効だといえそうです。ただし、この状態は、上位20%はとてもしんどいのでフォローが必要との意見もありました。

いかがでしたでしょうか?今回ご紹介した内容は対談のほんの一部ですが、人材確保に悩む経営者の方であれば、何かしら参考にしていただけるようなお話がたくさん飛び出した対談だったかと思います。

本イベントはすでに終了しておりますが、次回開催のご案内や、障がい福祉事業向けの勉強会に関する案内を公式LINEで配信しております。

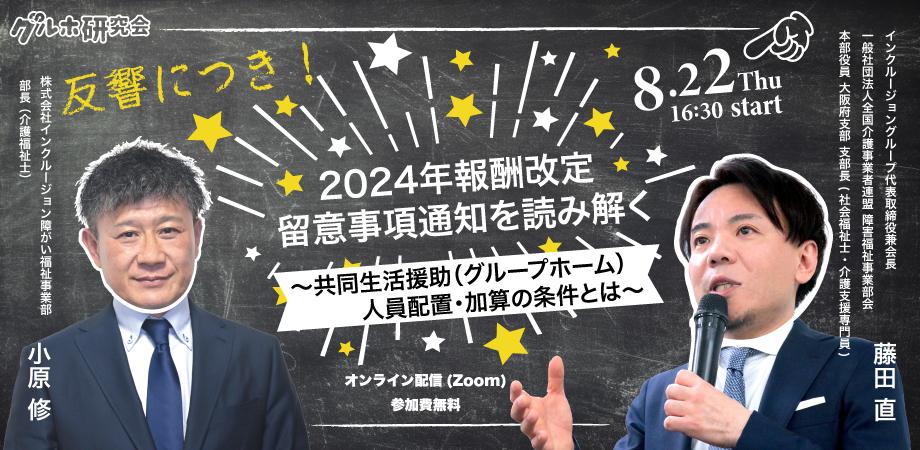

次回のグル研は8/22にオンラインで開催します!

是非友達登録をお願いします!

![]()

皆様のご参加をお待ちしております!